国家为什么又开始鼓励燃油车了?国家这回又给燃油车开了绿灯

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

这几天 , 一则关于“国家重新鼓励燃油车发展”的政策新闻闹得沸沸扬扬 。 要知道 , 这几年新能源车可谓风头无两 , 似乎所有的耳朵都在听电动车如何代表未来 , 燃油车是如何被逼入“退场通道”的 。 于是 , 有人不禁质疑:难道这是一次政策的“转向”?难道国家开始“变卦”了 , 想回头路上又推燃油车?这样的解读未免太急躁了 。

实际上 , 这一调整并非否定新能源车的地位 , 也没谁打算“捧杀”燃油车 , 而是基于更宏观的产业状况 , 给整个汽车行业加了一个“稳字当头”的安全带 。 就像做人不能走极端 , 产业转型也得一步步来 , 眼下的转向看似“放缓脚步” , 但真要想明白它的意义 , 可能恰好是在为未来铺路 。 我特别想说的是 , 燃油车新能源车根本不必站在对立面 , 两者其实是互相成全的关系 , 而不是“二选一”的单选题 。

要理解政策调整 , 得先从一个大家都忽略的点聊起——燃油车的重要性远没有被完全取代 , 特别是在中国这个庞大且多样化的市场中 。

我们常常觉得自己的生活圈子代表了全部世界 , 但事实上 , 在很多三四线城市甚至农村 , 还没能普及足够多的新能源车充电桩 , 人们用车更加看重实用性 , 燃油车速度快、续航长、到哪都能加油 , 在这些地区 , 新能源车辆的推广仍面临着不小的挑战 。

试想一下 , 假如某天所有燃油车被打入冷宫 , 你愿意为了充电找一个几十公里外的充电桩排队等几个小时吗?可能有人会说:那可以加大投资 , 加快基础设施布局嘛 。 但别忘了 , 充电桩和新能源替代背后 , 是一整套庞大的设备与资金投入 。 这不是一碗白米饭 , 一撮盐就能整出来 , 而是一项需要时间、耐心、技术 , 以及阶段性发展的复杂工程 。

在这个过渡时期 , 让燃油车继续发挥它的实用性 , 是最稳妥、最有理的选择 。 这不是妥协 , 而是一种权衡 。

【国家为什么又开始鼓励燃油车了?国家这回又给燃油车开了绿灯】与完全抛弃燃油车不同 , 一些国家和车企正在玩一招“混合派” , 走一条将燃油和新能源技术结合的中间道路 。 比如 , 德国的一些头部车企像奔驰、宝马 , 近年来主推混合动力车型(PHEV) , 这种车既保留了燃油车的动力性 , 又能通过电池驱动保持更环保的行驶方式 。 要知道 , 德国车企的这一做法可不仅是技术上的创新 , 更是对市场现实的谦逊回应——既降低了新能源替代的时间成本 , 又缓解了消费者对电动车的一些痛点 , 比如充电难、续航焦虑等等 。

这件事上 , 中国其实特别值得参考 。 不用急着赶尽杀绝 , 把燃油车和混合动力车型当做新能源车全面普及过程中的“过渡商品” , 不仅可以满足用户的多样化需求 , 还能够帮助新能源市场慢慢积累更扎实的基础 。 就像换牙期的小孩不能一口“拔光” , 混合型技术就是这颗“过渡期乳牙” , 让市场更有时间消化新技术 , 也让消费者在选择上更灵活 。

咱们再换个角度看看其他国家的政策经验 。 美国是新能源车起步很早的地方之一 , 但他们却并没有大刀阔斧一刀切地淘汰掉燃油车 , 而是优化燃油发动机效率 , 同时鼓励低排放的混合动力车发展 。 这里的道理其实特别简单:政策如果太激进 , 有可能击垮整个产业链的生态结构 。

毕竟 , 巨变常常意味着巨震 , 这种不计成本的局面 , 是没有赢家的 。

还有日本的案例也值得关注 。 丰田的氢能源汽车 Mirai 就是一个很经典的案例 。 日本并没有急匆匆地扭转方向全面支持新能源 , 而是慢慢摸着石头过河 , 通过燃油技术与氢能源技术的结合 , 为产业转型找到了较温和的路径 。 虽然氢能源的普及眼下仍然受制于成本和技术因素 , 但它的前景却极为光明 , 尤其是清洁性和长续航性能 , 这对未来将是不可忽视的竞争点 。

这些国外的经验告诉我们 , 不同国家在面对汽车行业方向调整上 , 都找到了适合自己国情的方式 。

我们也没有必要死守某一条路——不要扛着新能源的旗子顾此失彼 , 更不能为了保燃油车屁股不挪窝 。 稳住燃油 , 是为了更稳地进退新能源 。

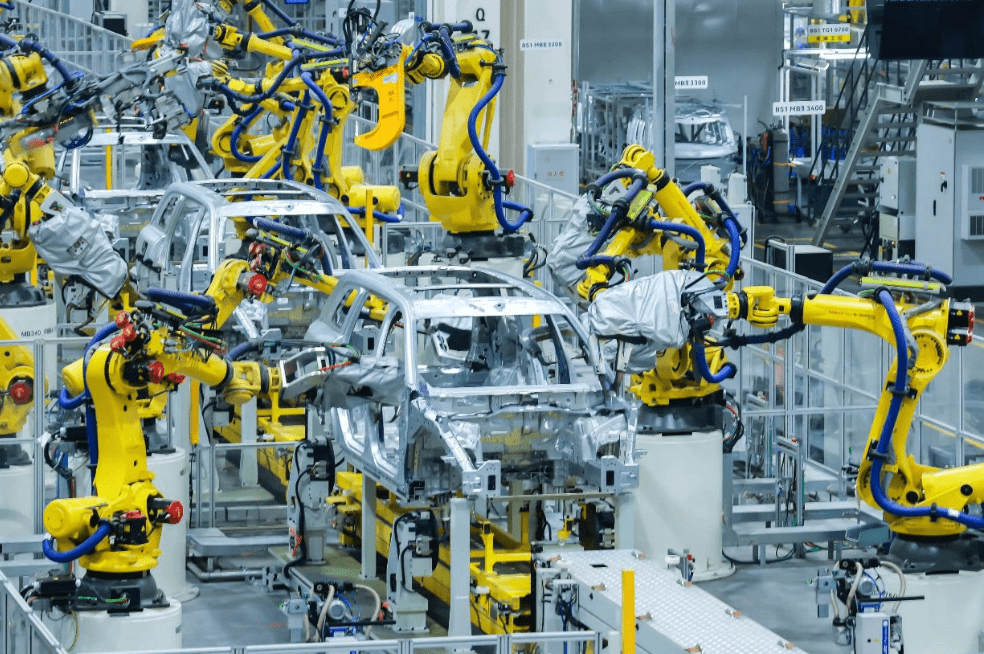

除了用户需求 , 那么多涉及燃油车的产业链上下游是更直接的利益相关 。 你知道燃油车产业链给多少人提供了饭碗吗?一辆燃油车从零件制造到整车组装 , 从后端销售到售后维修 , 牵扯了一大票产业生态 。 据统计 , 中国燃油车产业涉及数百万就业岗位 。 说白了 , 这不仅是车的问题 , 它几乎等于“谁家有口饭吃”的问题 。

假如燃油车被不切实际地迅速淘汰 , 可以想象到 , 社会上会立刻掀起一阵“就业恐慌” 。 这不仅对企业而言是巨大的断裂 , 对普通人家而言 , 同样意味着风险的加剧 。

所以在脚踩新能源“油门”的同时 , 国家也得腾出一只手来保护燃油车留下的就业红利 。 任何转型都需要时间和缓冲 , 求稳是第一位的 。

如今新能源车的快速普及固然令人欣喜 , 但不得不承认 , 仍有一些现实需要面对 。 离开大城市后 , 高效充电桩的覆盖率一落千丈 , 特别是三四线城镇和农村 , 充电难问题尤为突出 。 新能源基础设施的完善不是一蹴而就的 , 中国幅员广阔 , 区域发展的差异性让全面替代变得更难 。

而燃油车作为已经成熟并稳定运行的出行工具 , 能够很好地弥补新能源尚未全面铺开时的空白 。 国家政策深谋远虑 , 不是完全为了谁站台 , 而是为整个出行大生态找到最优解 。

我知道 , 很多人可能对氢能源技术还相对陌生 , 但我相信 , 如果未来能有突破 , 它会是一个大杀手锏 。 在这件事上 , 中国还是可以学学丰田 , 把资源抽调一部分进行前沿探索 。 尤其是考虑到全球新能源汽车竞争越来越激烈 , 氢能源说不定就是下一个“赛道王者” 。 这种“不把鸡蛋放在一个篮子”的战略思想 , 是发展过程中的定心丸 。

政策的反转不是突然刹车 , 而是全局最优的换挡 。 燃油车和新能源车 , 脚下的路未必相悖 。 不是第一秒改变世界的人最重要 , 而是那些能稳稳走到终点的人留下了好故事 。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络 , 此文章旨在倡导社会正能量 , 无低俗等不良引导 。 如涉及版权或者人物侵权问题 , 请及时联系我们 , 我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分 , 联系后即刻删除或作出更改 。

- 连续俩月销量2万+辆,吉利星越L为什么这么火爆,原因有三点

- 只火了1年,2024的主流插混和增程,又要被淘汰了

- 为什么修车店的师傅一直建议不让加私营加油站的油?

- 买了新车,为什么4S店会给免费贴膜?老司机:天下没有免费的午餐

- 10-20万区间,3款主打性价比又略冷门的纯电SUV

- 降35万,奥迪又出猛将,56万跌至20万多,2.0T、7DCT爆245马力

- 为什么加拿大、美国、智利的车厘子海运一个月,到我国都不烂呢?

- 马自达发动机:为什么在城市行驶时油耗比其他品牌还要大?

- ?比亚迪又放大招!元PLUS“姊妹车”,续航最高510公里,又要爆款热销

- 专家解释电动车限15km/h:符合国家规定!为何车主全是反对之声?